Quale modello di sviluppo montano per i Sibillini?

In occasione della giornata mondiale della Terra ci è sembrato davvero appropiato proporre questo articolo, a firma di Davide Olori e pubblicato sulla rivista Malamente, nel numero di marzo 2023, che riporta le riflessioni e le considerazioni dell’autore sull’uso sostenibile e consapevole del territorio e dei finanziamenti pubblici fatte in occasione dell’evento da noi organizzato ad Amandola 20 novembre scorso dal titolo ” MONTI SIBILLINI: DA PARCO NAZIONALE A DISTRETTO TURISTICO DELLA MONTAGNA MARCHIGIANA ”

Quale modello di sviluppo porta con sé l’altisonante Piano di rinascita dei Monti Sibillini, lautamente finanziato per milioni e milioni di euro, sia attraverso canali europei (PNRR) che regionali (CIS)? Quali progetti sono stati presentati e con che modalità partecipative si programma il futuro dell’entroterra? Che voce in capitolo hanno i residenti rispetto agli speculatori della montagna?

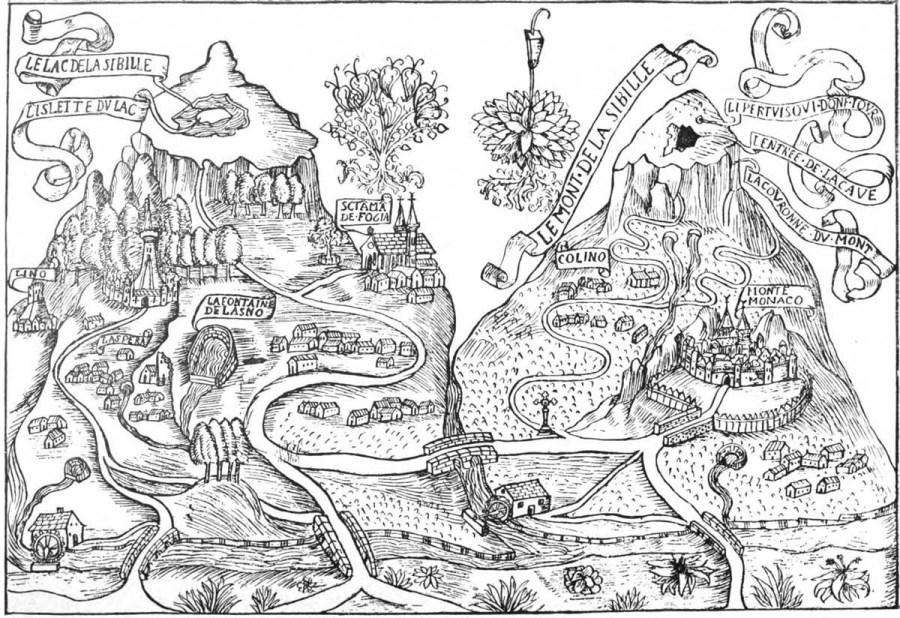

I Monti Sibillini, a cavallo tra Marche e Umbria, sono il quarto massiccio montuoso dell’Appennino (dopo Gran Sasso, Maiella e Velino-Sirente), dominati dall’altezza del Monte Vettore (2.476 m). Se la neve è sempre più scarsa, in compenso è in arrivo una pioggia di denaro: «è un sogno, qui così tanti soldi non si sono mai visti», ha affermato con gli occhi lucidi il sindaco di uno dei comuni interessati.

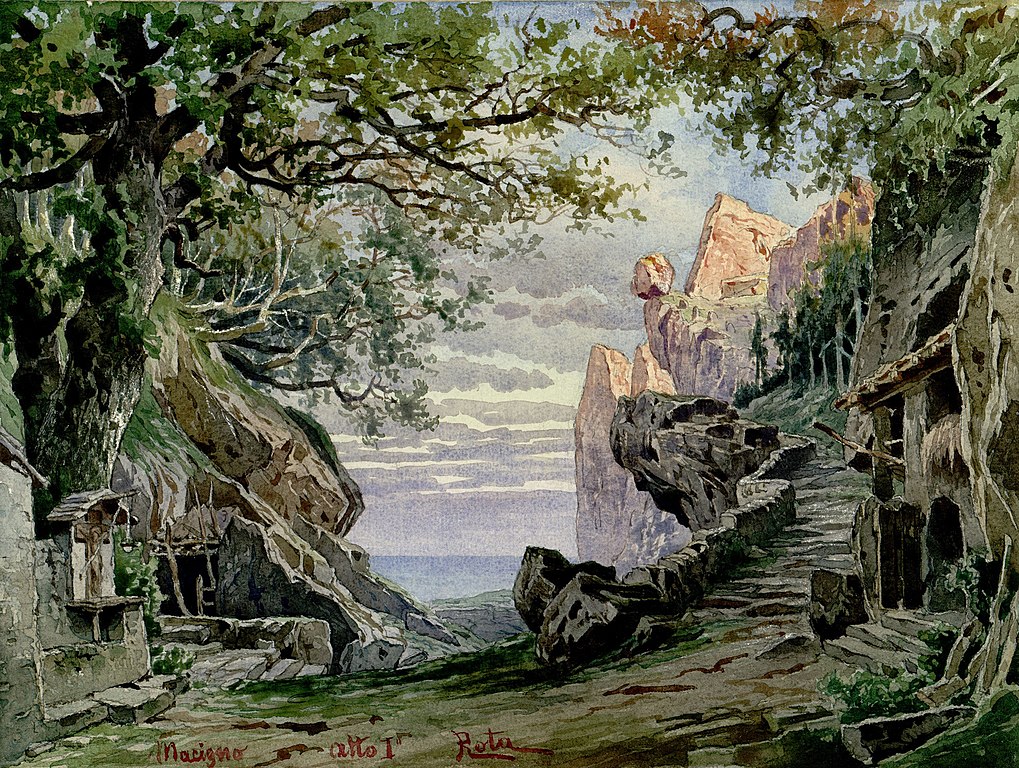

Si tratta di un’opportunità o, piuttosto, di un rischio per chi si ostina ad abitare questi territori e vorrebbe continuare a farlo, continuare a vivere dignitosamente nelle “terre alte” e aprire nuove opportunità rispettose dell’ecosistema di montagna? Le premesse non sembrano affatto buone, visto che il nuovo polo di attrazione turistica Sibillini mountain experience – come l’hanno chiamato i creativi al servizio dei soliti appaltatori – prevede cose come piste da sci inverno-estate su neve artificiale, camping di lusso, montagne russe per bob (alpine coaster), piste di pattinaggio su ghiaccio, impianti di risalita, parchi safari, parchi avventura, percorsi per gommoni a ciambella, rifugi trasformati in resort iperattrezzati e tutto il contorno di servizi necessari alla prossima Disneyland dell’Appennino.

Gli amministratori regionali, ancora prima di aver sanato le ferite del sisma del 2016, parlano di rilancio dell’entroterra ripetendo le solite parole retoriche e vuote: autenticità, tradizioni, sostenibilità, enogastronomia, turismo esperienziale e gli immancabili “borghi” da ripopolare. In realtà possiamo aspettarci una corsa ad accaparrarsi i finanziamenti, spendendo in costruzioni selvagge, cementificazione, sfruttamento del territorio e consumo di suolo, nel miraggio di creare un secondo polo di attrazione turistica dopo quello che ha ridotto la costa al pollaio estivo che ormai conosciamo. Ma che senso ha rincorrere il turismo (della domenica) quale unica fonte di sopravvivenza, sacrificandogli un intero territorio e riducendone gli abitanti a popolazione di servizio?

Per fortuna c’è ancora qualche soggetto che si interroga e prova a opporsi a tali derive. Lo scorso novembre ad Amandola (FM), l’associazione Apicoltori del Piceno ha organizzato un convegno per dibattere intorno a questi temi e cercare di costruire una rete che, dal basso, possa organizzare iniziative unitarie e far sentire la propria voce di fronte a quanti stanno già pensando di gestire il denaro in arrivo guardando unicamente al proprio profitto o al proprio tornaconto politico, senza confronto né partecipazione alle decisioni.

Tra i/le relatori/relatrici, Martina Nasso ha parlato dei piani di sviluppo economico per Montefortino che si scontrano fatalmente con le istanze dei residenti, mentre Giacomino Piergentili ha illustrato il progetto di un grande “parco giochi” ad alta quota previsto nel comune di Sarnano (MC). Qui riportiamo l’intervento di Davide Olori, membro del gruppo di ricerca interdisciplinare Emidio di Treviri e docente dell’Università di Bologna che, sinteticamente, prova a offrire una visione più articolata dell’impatto dei modelli di sviluppo montano, concentrandosi su quelli rispettosi della biodiversità, dell’ambiente, dell’essere umano inserito nel suo contesto di vita.

Davide Olori

Vorrei prima di tutto ribadire alcuni problemi di metodo rispetto a questa progettazione dello sviluppo territoriale: il primo riguarda la partecipazione, spesso sbandierata. Ma la verità è che nessuno va nei territori a chiedere come si vogliano gestire quelle risorse. Cercano piuttosto di far digerire alle comunità le decisioni quando sono state già prese, e solo nei casi in cui comincia a sorgere qualche balbettio sulla loro validità. Poi, quando le comunità alzano la voce come in questo caso – e ben venga – si trovano costretti al confronto.

Ci si ritrova quindi a parlare collettivamente di queste cose solo quando le persone si arrabbiano e devono sprecare un sacco di energie per opporsi a qualcosa, invece che per costruire qualcos’altro. Ma badate bene: non succede solo qui. Dai Pantani di Accumoli fino a Sarnano, passando per i Monti Gemelli e la Laga, quella che abbiamo di fronte assomiglia a tante altre scene simili. E questo non succede solo adesso col PNRR-Complementare Sisma, cioè con la pioggia di fondi ottenuti dal governo grazie al commissario Legnini: il modello di gestione che contestiamo è un modello sbagliato in assoluto, non solo in relazione agli ultimi progetti presentati.

Era già inadeguato prima, quando c’era da gestire l’ordinario, figuriamoci ora che sono in arrivo 1,6 miliardi di euro per lo straordinario, perché il PNRR parla di queste cifre. Le amministrazioni erano impreparate già da prima, figuriamoci ora che dovrebbero inventare nuovi modelli partecipativi. Perché durante un disastro – e in territori fortemente compromessi da fenomeni di indebolimento strutturale come lo spopolamento e l’impoverimento ancora di più – cambiano le persone che abitano questi posti, le comunità si destrutturano e si ri-organizzano. Sarebbe stato necessario inventare strumenti nuovi perché avessero voce in capitolo coloro che decidevano di voler vivere qui, sia vecchi che nuovi abitanti. Ma con strumenti di democrazia locale così vetusti e depotenziati, è stato impossibile farsi trovare preparati e sviluppare metodi capaci di tenere il passo dei grandi interessi e del nuovo ritmo della “ricostruzione”. Il modello commissariale non ha aiutato, fermo restando – capiamoci – che chi lo presiede oggi è lungamente il meno peggio che potesse e che potrà capitarci. Ma non si decide il futuro di un complesso ed eterogeneo sistema territoriale su cui insiste mezzo milione di persone, con il metodo commissariale, necessario al massimo per tirare su un ponte il più rapidamente possibile, come successo a Genova.

Il secondo punto sempre a proposito del metodo ha a che vedere con la direzione delle decisioni. Quando sono stato contattato per partecipare a questo convegno, mi è stato chiesto se potevo venire a dire quali possono essere le alternative rispetto ai progetti che sono stati avanzati. Messa così io mi sono un po’ tirato indietro, perché se di nuovo arriva l’esperto con la risposta in tasca e con il modello standard finiamo per riprodurre la stessa logica top down, che significa che le risposte le persone se le prendono sulla testa e il più delle volte il colpo è anche abbastanza doloroso. Occasioni come quella di oggi dovrebbero invece, secondo me, servire per stabilire un criterio di base. Intendo il criterio che quelli bravi, al ministero, chiamano place-based, ovvero pensare i progetti a partire dai luoghi, cioè localmente. Dire “localmente” non vuol dire fare del localismo, che è la versione populista del “piccolo è bello”, significa invece che ogni progetto è diverso e che le risorse (intellettuali, ma anche finanziarie, organizzative ecc.) che vengono da fuori devono piegarsi alle esigenze di chi nel posto ci vive, ci lavora e vuole continuare a stare. Non esistono risposte standard, buone per tutti i territori e tutte le esigenze.

Quindi, una volta fatta chiarezza su queste due questioni di metodo andiamo al sodo e parliamo del merito. Chiediamoci: «…e allora che facciamo?». Prima di tutto parliamone. Se intanto cominciamo a parlarne, ci vengono in mente alcuni accorgimenti. Io lavoro da un po’ di anni su temi relativi ai nostri territori fragili e, appunto, non porto delle risposte pronte ma alcuni accorgimenti sì.

Prendendo in esame da vicino questi territori mi sono domandato perché le persone hanno storicamente abitato qui e in che modo lo hanno fatto. Quale è stata la relazione tra la montagna e le persone che ci hanno sempre abitato? Questa relazione ci parla di una storia di convivenza fra le comunità e la natura, spesso faticosa ma sempre reciproca, ovvero realizzata sulla base di un rapporto armonico tra abitanti e risorse naturali. Questo significa con-vivere, che non è vivere di qualcosa, ma vivere insieme a qualcos’altro oltre a noi. Non è vivere della natura, sfruttandola il più possibile, ma rendere possibile la nostra sopravvivenza insieme a quella delle altre specie.

In questo senso abbiamo modelli organizzativi precisi, che non sono stati elaborati da qualche think tank universitario ma sono il frutto della pratica quotidiana di chi ha vissuto questi territori. Penso in particolare al modello delle comunanze agrarie, che erano basate proprio su una logica co-evolutiva e che sono state la forma organizzativa adottata dalle comunità, in queste zone, per almeno un millennio, escogitando metodi affinché le risorse naturali potessero tenere in vita i nostri antenati e contemporaneamente potessero riprodursi all’infinito. Perché loro questo facevano quando gestivano un bosco: non pensavano all’anno dopo, ma a infiniti camini da tenere accesi spento il loro.

Allora chiediamoci cosa possiamo noi, oggi, riscattare da quel modello. Cosa è importante? Secondo me quel modello ci dice che la pressione antropica su questi posti è possibile solo considerando la natura un’alleata e non come elemento da sfruttare per ricavare un profitto. Quando parlo della natura, non parlo della natura messa sotto una teca, che non si può toccare, inviolabile, quella dei Parchi: parlo piuttosto della natura come ambiente frutto dell’interazione con i lavori della terra. Oggi la chiamano “agroecologia”, ma non è molto diverso da quello che facevano i nostri nonni e le nostre nonne, ovvero quel complesso di attività agro-silvo-pastorali che si prendono cura di un territorio, che costruiscono biodiversità, ma che spesso – com’è il nostro caso rispetto a questa pioggia di fondi in arrivo – vengono ampiamente trascurate, considerate solo in forma residuale e spesso sacrificate in nome della competitività dei mercati.

L’agricoltura di montagna è oggi considerata un’agricoltura residuale perché non riesce a stare al passo con il resto del mercato. Questo in una logica puramente economicista, che però non fa i conti con quanto poi andiamo a pagare in termini di danni, quando ci troviamo a confrontare con i disastri. Ecologi molto più ferrati di me hanno dimostrato che ogni euro non speso in agricoltura – anche in questa agricoltura “residuale”, che è però cura del territorio – significa quattro o cinque euro da spendere per pagare i danni degli effetti a valle. E le vite delle persone non hanno prezzo, i morti non si pagano. Quindi, un accorgimento è sicuramente quello di ripensare il modello di sviluppo dei nostri territori fragili in una direzione agro-ecologica: non tutti i luoghi sono adatti a fare Gardaland, l’Appennino è uno di questi.

Un altro accorgimento che mi sento di poter muovere, visto che parlavamo di soldi, riguarda il tema dell’economia. Mi sembra di poter affermare che le progettualità che vengono proposte da fuori, e che spesso ci fanno arrabbiare, non siano solo anti-ecologiche, ma sovente anche anti-economiche. Perché queste soluzioni sono spesso elaborate in contesti urbani, sono risposte standardizzate, pensate in contesti esogeni con il presupposto che possano funzionare ovunque. Penso in primo luogo alla turistificazione di massa, che è la ricetta che stanno proponendo non solo a Sassotetto, ma a migliaia di comuni in tutta l’Italia interna, contemporaneamente. Allora, o all’improvviso arrivano alcuni milioni di persone appassionate di “borghi”, oppure non è verosimile che tutti questi borghi si salvino grazie ai flussi turistici. Questa è la prima evidente fallacia di quel ragionamento che ci viene spacciato come la soluzione per far ripartire per far ripartire lo sviluppo economico, ecc..

Purtroppo nelle comunità delle aree interne, da anni, nessuno parla di lavoro, nessuno parla di progetti o di cose da fare e allora è chiaro che il primo che arriva, anche con l’idea più imbecille, sembra un Messia. Ma il problema è anche dovuto al fatto che prima c’era il deserto, in primis progettuale. Ciò però non toglie che quell’idea sia sbagliata nel metodo e nel merito. Che sia un’idea antieconomica, che funziona solo quando a investire è il pubblico, cioè noi: mica ce li freghi gli imprenditori a lanciarsi in queste operazioni kamikaze in solitaria. Perché nonostante ce la propongano come una panacea, se guardiamo nello specifico di questi progetti vediamo economie estremamente stagionalizzate, saltuarie e volubili. Che risentono in maniera amplificata delle dinamiche classiche cui sono sottoposti i capitali, cioè l’accumulazione e la rapida concentrazione.

Se andate a parlare, non lontano da qui, con la gente di Castelluccio di Norcia o di Amatrice, sapranno benissimo dirvi quanto guadagna in media una persona che vive lavorando come stagionale del turismo in quelle aree. Vi renderete conto che parliamo di flussi stagionalizzati – come è per esempio la fioritura di Castelluccio – incapaci di creare economie stabili, solide e in grado di generare residenzialità, cioè persone che abitano in montagna in maniera perlomeno prevalente. Naturalmente non sto condannando l’attività turistica in generale, sto solo dicendo che è implausibile che possa essere l’unico pilastro rigeneratore di economie di luogo.

In conclusione, perché devo arrivare a tirare una linea, questi appunti che ho messo sul tavolo non sono delle risposte alla domanda: «che cosa dobbiamo fare», ma possono essere stimoli per cominciare a ragionare e dibattere attorno a questi temi. In occasioni come quella di oggi, possiamo insieme marcare una linea che non siamo disposti a lasciar loro superare e, a partire da alcuni principi di base, iniziare a discutere di cosa possiamo collettivamente fare da domani.

0 Comments